知的障害のある人は、お金の使い方に個人差があります。例えば、持っているお金を使い切ってしまう人や、必要なお金を使おうとしない人など見られる特徴はさまざまです。

この記事は、知的障害のある人のお金のやりくりについてお伝えします。

知的障害のある人もお金のやりくりできますか?

お金のやりくりとは

お金のやりくりとは一体、何でしょう?

お金のやりくり=お金管理

消費者庁のサイトでは、お金のやりくりについて「収入(働いて得るお金など)と支出(買物などで支払うお金)を管理すること」と説明しています。

お金のやりくりとは

収入(働いて得るお金など)と支出(買物などで支払うお金)を管理することです。

消費者庁「特別支援学校(高等部)向け消費者教育用教材」

お金のやりくりは「お金管理」のこと。お金の管理についてよーく観察してね

知的障害のある人に、どこまでの管理を任せてますか?

知的障害のある人に、どこまでのお金管理を任せてたら良いのでしょうか?目安になるものはあるのでしょうか?

知的障害のある人は、認知に困難さがある

知的障害のある人は、認知に困難さがあります。

認知とは、物事を正しく理解・判断し、適切に実行することです。

認知に困難さがある人には、自分で管理できないことを考慮した福祉支援が提供(日常生活支援事業)されており、どの程度の管理ができるのか?については未だ、調査されていません。

そのため、我が子に活かせるお金管理法は、実際に1つ、1つ取り組み、試してみないと分からないでしょう。

ただ、消費者庁の実態調査からは、知的障害のある人のお金管理を本人任せにした結果、トラブルに巻き込まれたケースが多いため、その都度、適切なサポートが必要なことは分かっています。

知的障害のある人の金銭(消費)トラブル

消費者金融からの多額の借金や悪い仲間からの詐欺行為など、知的障害のある人のお金にまつわるトラブルは、生活の身近なところも含め親の悩みとしてよく聞かれてきました。

特別支援学校や福祉事業所もトラブル防止策として注意喚起を促してはいますが、お金のトラブルは年々深刻になっています。

知的障害のある人の主な消費トラブルは次のとおりです。

障がい者の消費行動と消費者トラブル 啓発出前講座実践事例集知的障害のある人の主な消費トラブル

- 携帯電話販売店での契約

- スマホゲーム課金

- サービス複数契約

- SNS

在学中は就労へ注目がいくので、我が子に起こりがちなお金の課題を見逃してしまうご家庭が多いようです。

消費、人間関係にまつわるお金のトラブルを知り、ぜひ対策を!

トラブル事例を学ぶ

2018年に消費者庁は、障害者の消費者トラブル実態調査を行いました。そして、2020年(令和2)6月には、障がい者の消費行動と消費者トラブル 啓発出前講座実践事例集を公表しています。

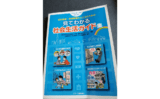

中・軽度知的障害のある人のご家族は、ぜひ、高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブックも一度、ご確認ください。

知的障害、発達障害のある人の見てわかる社会生活ガイド集という本(公益財団法人明治安田こころの健康財団)には、トラブルに至った事例とその後、どのように周囲が取り組んだのか?など、取り上げられています。

高等学校を卒業する18歳までに、情報として押さえておくと良いでしょう。

お金のやりくりはお財布管理が9割!

母娘で5年間、お金管理に挑戦しました。

我が家のお金のやりくりは、お財布管理が9割!

挑戦し続けて見えてきたのは、やりくりのコツです。

- お金の収支、管理を本人と話し合う

- お金管理は財布管理に絞る

- お金の使い方は情緒と紐づいている

お金を上手に使うには、障害のある本人の実体験を作ることが大事なのかもしれません。すぐに実らなくても種をまけば芽吹いてくるのだなーと最近、つくづく思います。時間はかかりますが、無駄じゃないですよ~。

5年間、我が家で試してみたお金管理の挑戦記録です。ぜひ!!

まとめ

では、簡単にまとめてみます。

- お金のやりくり=「お金管理」

- 知的障害のある人のお金のやりくりは、個々により違う。1つ、1つ家庭で試して最良の方法を!(お財布の管理から始めてみる)

- 知的障害のある人は消費トラブルに遭いやすい

- 知的障害のある人のお金管理は任せっきりにしない⇒本人負担が大きい

本人に任せっきりにすると、大きな負担を背負わせてしまうことがあるので、適切なサポートをその都度宜しくお願いします。

日々のお金に関しては、計画さえ立てればやりくり(お金管理)することは可能です。ご本人と一緒に、ご家庭で取り組んで頂ければと思います。