発達障害の人たちが発達するように知的障害のある人たちも発達するということです。それは、知的障害も発達障害もともに、神経発達症(neurodevelopmental disorders)だからです。

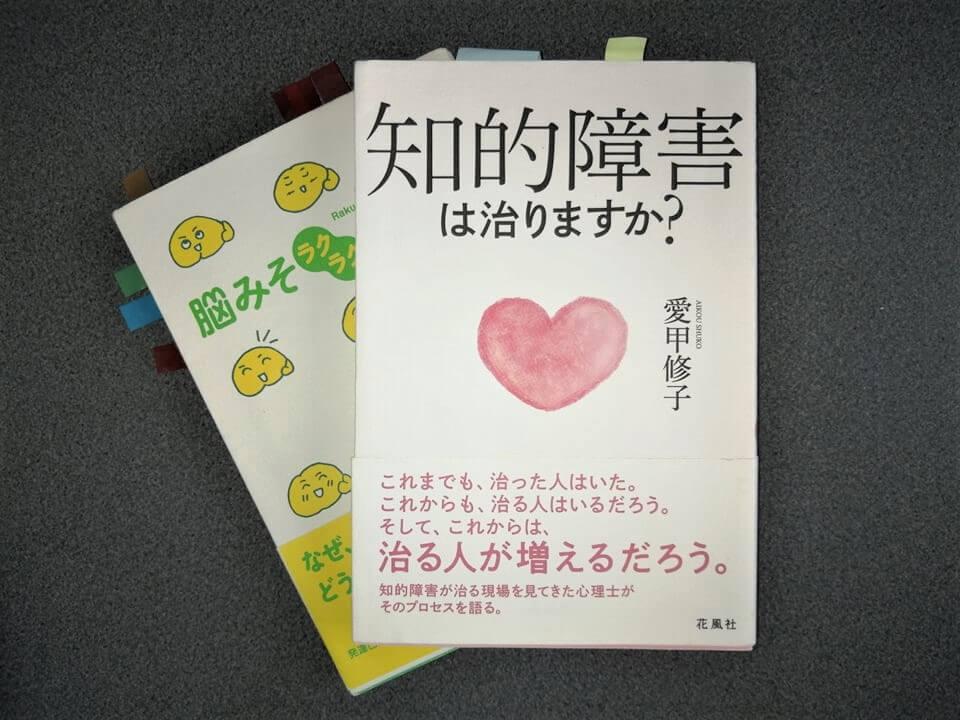

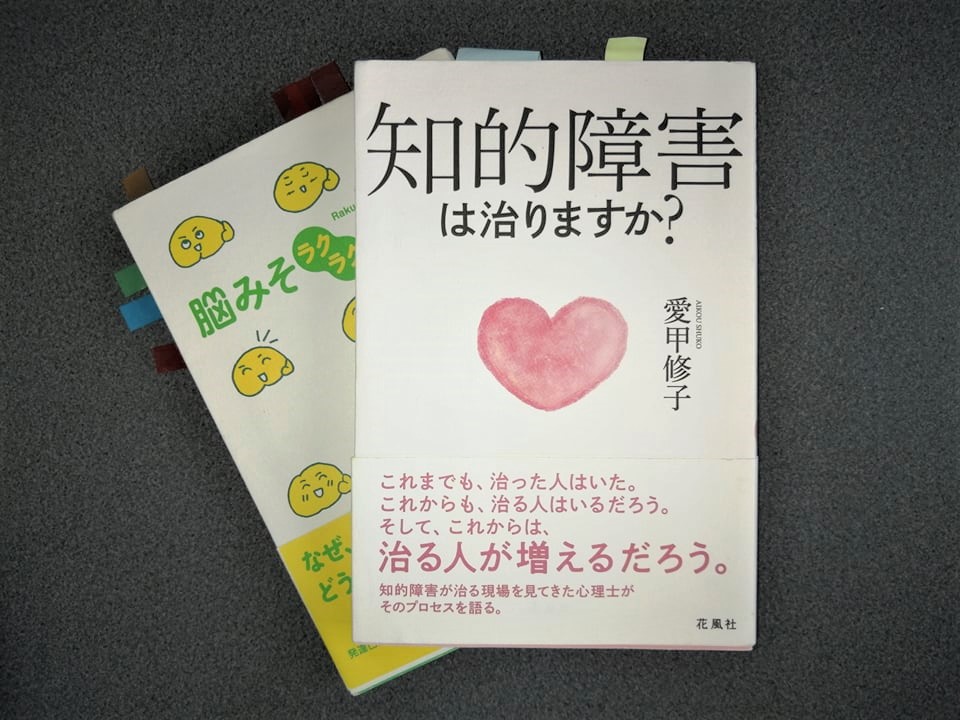

知的障害は治りますか?/著・愛甲修子

知的障害は治りますか?/著・愛甲修子

著者は、児童相談所、保健所、知的障害者更生施設など、教育、福祉、医療の現場で働いてきた臨床心理士。

著者が現場で出会った保護者や知的障害のある人たちから学び、気付きを得た体験を語った本。

本がオススメの人!

- 知的発達症(知的障害)のある子(人)の家族、当事者、医療、福祉、支援者

本で学べること!

- 知的障害のある人は、日常生活の中で身体全体の健康を改善させることができる

- 中枢神経の発達を促すことで内臓を含む身体全体が整う

- 身体が整えば、能動的に人生を送ることができる

- 子どもの頃に遅れを指摘された人が健常域で働けていることを知る

本で知る10の未来

臨床心理士 愛甲修子さんが本の中で、知的に発達した人を見ていて気付いたことです。(P34)

- 過去・現在・未来がつながった

- 身体が丈夫になった

- 自己肯定感が上がった

- コミュニケーション能力があがった

- 社会生活能力があがった(自分でできるることが増え、規律が守れるようになる)

- モチベーションがあがった

- 困った時に相談できるようになった

- 粘り強くなった

- 生きがいが持てるようになった

- 感情のコントロールができるようになった

本を読んで思ったこと

社会で生きるのに、文字や言葉を使うのが不利な人たち。それが知的障害のある人なのだ、ということを理解できました。

人間は文字や言葉を持つ社会的な動物ですね。文字や言葉をやりとりして社会生活を構築してゆく。それが人間であり、それが人間社会です。その中で生きてゆく力が知的能力です。人間が社会的動物であるがゆえに、知的障害があることで社会参加が難しくなったのだ、とも言えます。

知的障害は治りますか?/著・愛甲修子P12

本は、臨床家としての知見が詰まってます。他では入らない情報や疑問にも答えています。

その中でも私が衝撃だったのは、聴覚障害の方が知的障害と認識され、知的障害者更生施設にいたことです。時代によって(或いは、その地域によって)認識の差がここまで人生に影響するのだな、と思えた話です。

人生を自由に豊かに生きるとはどういうことか?どう人生を生きるのか。

親や家族が勉強して、知っていかないといけないな、と本を読むと考えさせられます。